«El último viaje a la Patagonia», Gustavo el viajero que quedó atrapado por el sur

Gustavo Crencic hace 18 años viajó por primera vez desde su Buenos Aires natal y desde ese día no pudo parar de recorrer el sur. Ahora, decidió dejar todo y mudarse a Bariloche para siempre.

El viernes 17 de febrero, a la una y media de la mañana Gustavo Crencic llegó a Bariloche. Había salido a las cuatro de la mañana del día anterior desde Buenos Aires, con la camioneta cargada hasta las muelas y las dos perras que se asomaban entre los asientos. Viajó despacio para disfrutar y paladear el camino. “Ni loco aceleraba, era el último viaje de ida a la Patagonia, porque de acá no me vuelvo”, dice.

Llegó a la madrugada a la casa que había comprado a ciegas, desde Buenos Aires. Ahí se dio cuenta que el nuevo hogar está cuatro metros abajo de la calle, que había una escalera larga. Le dijo a sus compañeras caninas “chicas vengan que les muestro casa”, y empezaron a subir y bajar para descargar las cajas, después de 24 horas de viaje.

Dejar todo para vivir en la Patagonia, es una decisión que Gustavo tomó hace tiempo, pero que pudo concretar ahora. De joven pasaba día y noche trabajando. Había fundado su empresa de tecnología y telecomunicación, hacía negocios y tenía hasta 40 empleados. Se levantaba a las 4 de la mañana sin haber dormido bien y se acostaba a las 12 de la noche, pesaba 110 kilos y no tenía vida. Hasta que en un momento dijo “Esta empresa y yo nos vamos a morir juntos”.

Corría el año 2002, y en esa vorágine, un día compró una camioneta y salió a recorrer la Patagonia. Con su mujer y sus hijos, que eran niños, sentados atrás, viajó por ruta 3 hasta Ushuaia y de ahí agarró la ruta 40 y fue hasta San Martín de los Andes, para descubrir que estaba atado a la estepa.

“Cuando agarré la 40 sentí algo en el cuerpo y dije ‘yo ya estuve acá’. Me agarró como una especie de delirio místico. En Santa Cruz pasaba por lugares en los que había apellidos croatas como el mío. Sentía que era un lugar en el que había vivido antes. Todavía no había cumplido los 40 años, pero desde esa vez no pude parar de viajar a la Patagonia. Tres, cuatro, cinco veces al año, compulsivamente”, dice desde Bariloche, mientras los obreros van y vienen por su casa refacción.

Nació en capital federal, vivió allí, pero cuando sintió que la empresa iba a terminar con él, decidió terminar con la empresa se fue a vivir a Pilar. En ese lugar más tranquilo, que se iba llenando de barrios privados comenzó a ver y planear que haría con su vida. Eran todas obras en desarrollo y tal vez ahí podía haber una nueva oportunidad.

Si bien no se llegó a recibir, había estudiado ingeniería y entendía bastante sobre procesos técnicos. Un día, se fue a tomar mates con unos obreros paraguayos de la obra que estaba enfrente de su casa. Charlaba con los hombre mientras trabajaban y se encariñaron con él. De a poco le fueron enseñando a hacer una casa desde la base al techo. Así arrancó en el rubro de la construcción y le fue bastante bien. Eso sí, nunca más agarró nada de tecnología, ni para programar el celular.

En el primer viaje, cuando llegó por primera vez a Bariloche, creyó que lo mejor era ir a vivir ahí, por desarrollo, por tamaño, porque los chicos podían ir a la escuela ahí. Su compañera de ese momento le dio un sí y se fue de la ciudad patagónica con la foto de cada cartel de inmobiliaria que vio. Decidió que los chicos irían al San Patricio, en Bustillo y vivirían cerca. Llegó a Buenos Aires llamó a las inmobiliarias, al colegio, cuando estaba todo organizado, escuchó voces que venían desde el fondo de la casa y decían: “No vamos a ir, es muy lejos”.

Le preguntó a su mujer de que hablaba, le dijo que no iría, que vaya solo. Miró a los chicos y eran muy pequeños, por lo que pensó que no podía irse. “Me voy a quedar hasta que sean independientes y eso pasó en julio del año pasado que se recibió mi hijo de médico. Hasta ahí estuve viajando esperando que sean grandes”, dice.

Florencia, su hija mayor, cumple 30 años y Juan Pablo tiene 27, ella es contadora y se fue a vivir Australia hace tres años y él se recibió de médico. En octubre cuando arrancó la residencia, Gustavo dijo “es ahora”. Es un hombre decidido, no tenía que pensarlo, así que se metió en un buscador, una amiga de Bariloche le dio el teléfono de una chica que le ofreció una casa para refaccionar. Vio fotos y cerró la transacción. Sabía que tenía para entretenerse y arreglar varias cosas.

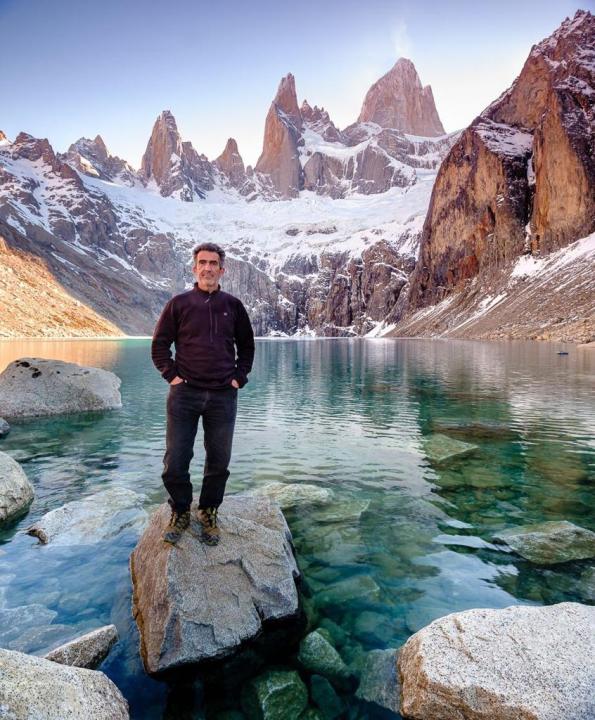

Desde el primer día que encontró una foto del Lanín por el 2004, y sin guía y «a las patadas» lo subió, lo que hace son senderos y montañas. Especialmente en Santa Cruz recorrió muchos caminos porque se enamoró del Parque Perito Moreno y de El Chaltén y se la pasa yendo hacia allí.

“Me gusta la estepa y el frío. Mis tres lugares preferidos son la isla de Tierra del Fuego, que la recorrí toda, el Chaltén y el Parque Perito Moreno. Cuando llegué por primera vez, me enamoré de la desolación, el frío, lo inhóspito del clima, la gente callada que mira para abajo, que le haces una pregunta y pasan seis minutos y empieza a contestar. Los tiempos largos, las rutas interminables, eso para mi, es la idea de Patagonia”, dispara Gustavo sin duda, con firmeza.

Este lugar le da lo que necesita, porque acá siente que es él. “No soy místico, pero hay cosas que no puedo evitar porque las siento. Acá me enciendo. Creo que era de acá, pero nací allá, en el lugar equivocado”.

En la actualidad recorre su nueva casa y trabaja para ponerla a punto. Ya vio que el terreno tiene lugar y decidió que ahí podían entrar unas cabañas para alquilar, ya tiene el proyecto, quién las hará y vivirá de eso.

Le gusta caminar por las montañas porque le sale una fuerza que no sabe de donde. También agarrar la camioneta y recorrer las rutas, hablar con la gente de cada lugar, esos habitantes patagónicos solitarios y tranquilos. Una de las cosas que más disfruta es meterse en un puesto, cocinar, quedarse a tomar mate y respirar el mismo aire que respiran los puesteros.

En su casa, seguramente compartirá el tiempo con sus perras y tal vez con alguna visita de sus hijos. Ellos también gustan de las montañas. Florencia cuando vuelve al país, quiere ir a la cordillera, el hijo siempre que puede va con amigos.

“Yo me voy a morir acá. No vuelvo más pase lo que pase. Tengo 57 años y no vine a probar, está decidido. Estoy a siete cuadras de ese colegio al que alguna vez pensé en mandar a mis hijos, mirá si no estaba macado el destino para mí”, concluye frente a la montaña, cerca del lago, con el viento patagónico que le pega en la cara.

Comentarios