Las tres aristas económicas de la caída en la natalidad

La cantidad de nacidos vivos cayó 45% entre 2014 y 2024. Un cambio cultural que incluye transformaciones generacionales, sociales y una manera diferente de planificar el futuro. Los datos obligan a repensar la asignación de recursos a nivel educativo, habitacional y previsional.

El dato comenzó a circular mediados de 2024, pero cobró relevancia en el pasado mes de mayo de la mano de un estudio publicado por Universidad Austral y de una cita pública de Javier Milei: en Argentina existe una abrupta caída de la natalidad.

Los datos oficiales que surgen del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, no dejan lugar a dudas. En apenas 10 años, la natalidad se redujo un 45%.

El año 2014 ostenta el último registro de crecimiento en la cantidad de nacimientos, con 777.012 nacidos vivos. Desde ese año, la caída anual fue cada vez más grande, profundizándose desde 2018, hasta llegar a los 425.000 nacidos vivos el año pasado.

El dato de 2024 es muy similar al que se registraba a mediados de la década del ‘50, con una salvedad: a mediados del Siglo XX la población argentina rondaba los 16 millones de personas, tres veces menos que en la actualidad.

Al indagar en los motivos de un declive semejante, es necesario evitar las interpretaciones lineales y meramente causales, y ofrecer un abordaje amplio, en especial respecto a las nuevas conformaciones familiares.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el “Día Internacional de la Familia” cada 15 de mayo, y en 2025 expresó oficialmente que pese a los cambios demográficos y las transformaciones globales de las últimas décadas “la familia aún constituye la unidad básica de la sociedad”.

Allí es donde hacen foco los especialistas al momento de intentar explicar el fenómeno.

La foto que se aprecia hoy en Argentina se advierte desde hace al menos 20 años en la Unión Europea. Según el Ministerio de Capital Humano, de mantenerse la fecundidad en los niveles de 2024, la población total comenzaría a caer en 2030.

Hay un cambio cultural que desde hace tiempo tiene lugar a nivel mundial, y que ha modificado las perspectivas de desarrollo personal, profesional y familiar. La foto que se aprecia hoy en Argentina se advierte desde hace al menos 20 años en la Unión Europea. En este sentido hay un vector que ofrece una buena aproximación: mayor calidad de vida y mejores oportunidades laborales, se traducen como una mejor planificación familiar.

Existe además, un notorio cambio en las expectativas generacionales respecto al plan de vida. Quienes trabajan en desarrollo urbano advierten que el objetivo de vida de los +20 ya no es “la casa propia” sino “conocer el mundo”. Para los “centenials” (nacidos entre 1995 y 2009), el arraigo ya no es el plusvalor que supo ser para los “baby boomers” (nacidos entre (1945 y 1964).

Al respecto, el contexto económico no es un dato menor. Las dificultades de acceso al mercado laboral de los jóvenes entre 20 y 30 años también son incentivos para postergar la conformación de un núcleo familiar tradicional.

No obstante, si bien los datos del Renaper arrojan que la tasa de fecundidad (cantidad de hijos por mujer) se redujo a nivel país de 2,33 en 2014 a 1,39 en 2022, revelan también que las provincias del NEA, donde existe mayor cantidad de personas en situación de vulnerabilidad, ostentan aún hoy, una tasa de fecundidad mayor (1,76-1,82), que provincias con mayor desarrollo económico como las de la Pampa Húmeda (1,28-1,37).

En esa dirección, el notable crecimiento del desarrollo profesional de las mujeres en las últimas décadas, tanto a nivel global como a nivel país, es determinante. El correlato es la postergación voluntaria de la maternidad.

Las políticas públicas enfocadas en la salud reproductiva y la Educación Sexual Integral (ESI), son sin dudas, parte del conjunto de factores que contribuyen a explicar la tendencia.

Sin embargo, endilgar la caída de la natalidad únicamente a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es un reduccionismo lineal extremo, en tanto el inicio de la caída en la natalidad data de 2014, seis años antes de la promulgación de la ley.

Pero más allá de las interpretaciones acerca de las causas, el dato fáctico requiere un análisis integral a fin de comprender la profundidad de la transformación social en ciernes.

Existen al menos tres aristas económicas relevantes, que se derivan de la caída de la natalidad en Argentina. Algunas de ellas ponen por delante no solo un desafío, sino una oportunidad.

La matrícula educativa

La ecuación es sencilla: menos nacimientos equivale a menos alumnos. En efecto, una caída tan abrupta y sostenida en la cantidad de nacidos vivos equivale a una notoria y sostenida baja en la matrícula escolar, tanto en el ámbito público como privado.

El punto comenzó a advertirse en los organismos públicos desde 2019, pero se comenzó a reflejar en los datos tras la pandemia.

Un informe publicado este año por RÍO NEGRO señala que en la provincia de Neuquén el nivel inicial registró una baja en la matrícula del 2,2% entre 2021 y 2022, del 2,9% entre 2022 y 2023 y del 4,7% en 2024. Pese a que Vaca Muerta es un polo de atracción de familias que se radican en la zona (lo cuál podría compensar en parte la caída en la natalidad), los datos revelan una tendencia que se profundiza.

Una caída tan abrupta en la cantidad de nacidos vivos equivale a una sostenida baja en la matrícula escolar, tanto en el ámbito público como privado.

Algo similar sucede en la provincia de Río Negro. “Este año la baja en la natalidad impactó en la matrícula” relató en abril pasado la directora de Educación Primaria, Vanesa Padilla. A continuación, hizo una cruda descripción: “nos encontramos en algunas escuelas con cargos docentes, pero sin estudiantes a cargo”.

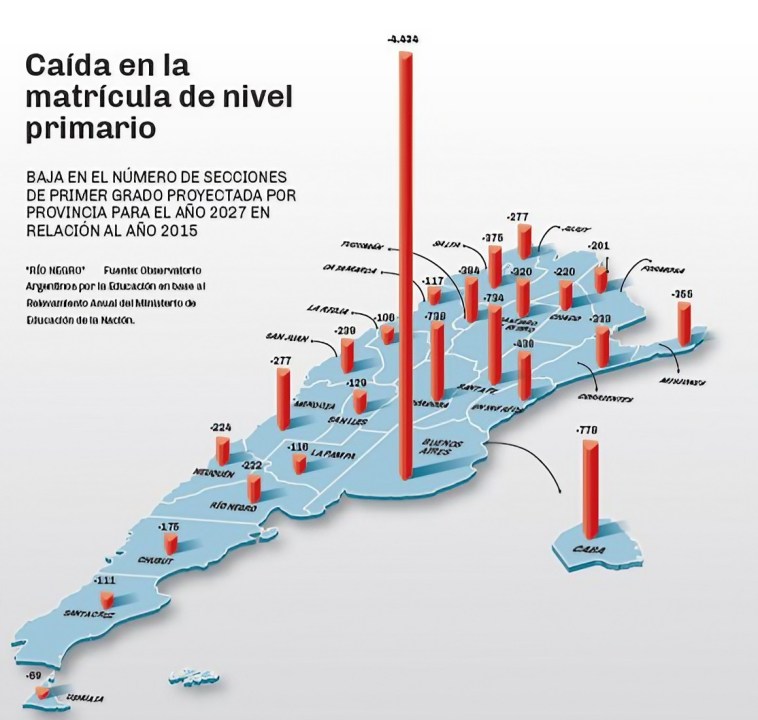

El Observatorio Argentinos por la Educación publicó recientemente el documento “Natalidad y demanda educativa”, en el que se aborda el flagelo de la caída en la matrícula escolar.

El trabajo estima la caída en el número de secciones de primer grado hacia el año 2027, en comparación con el número de secciones existentes en el año 2015.

De allí surge que hacia 2027 habría a nivel país 11.704 secciones de primer grado menos que en 2015. El panorama es más grave en los lugares de mayor concentración demográfica, como la provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba o Santa Fe, pero se replica en las provincias patagónicas.

Es inevitable comenzar a pensar la capacidad ociosa en el nivel inicial y en el nivel primario, y a repensar la gestión de la infraestructura escolar. En épocas de ajuste y miradas eficientistas, repensar la reorientación del presupuesto escolar hacia la mejora y el mantenimiento de la infraestructura ya existente, parece un sendero lógico.

La crisis habitacional

La demanda insatisfecha de soluciones habitacionales es un déficit estructural que lleva décadas en Argentina. La incapacidad de la clase media para acceder a la vivienda propia, y las dificultades para solventar un alquiler en periodos de alta inflación, son problemas alarmantes y urgentes para miles de familias. La caída en la tasa de natalidad también es un síntoma de esa imposibilidad.

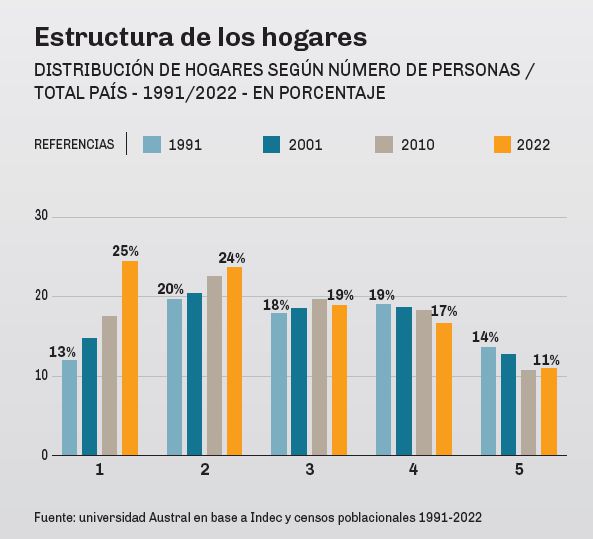

Según los datos oficiales de Indec y Renaper, casi la mitad de los hogares argentinos (49%) está compuesto a lo sumo por dos personas.

Al mismo tiempo los datos arrojan una transformación radical en la estructura habitacional de los hogares a lo largo de los últimos 30 años, pero particularmente en la última década.

Un estudio publicado este mes por la Universidad Austral titulado “Estructuras familiares y cambios sociales”, aborda diferentes aristas de la caída en la natalidad, entre ellas la estructura de los hogares.

En base a los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas del Indec, el estudio señala un crecimiento sostenido de los hogares unipersonales, que representaban el 13% del total en 1991, que llegaban al 17% en 2010, y que ya ascendían al 25% en 2022. En el mismo sentido, los hogares compuestos por solo dos personas pasaron del 20% al 24% entre 1991 y 2022. Equivale a decir que casi la mitad de los hogares argentinos está compuesto a lo sumo por dos personas.

Al pensar la necesidad de ofrecer soluciones habitacionales a miles de familias, tanto desde las políticas públicas como desde el desarrollo privado, el dato obliga por un lado a repensar el perfil de las nuevos núcleos familiares y como consecuencia, el tipo de solución habitacional a ofrecer.

Por el otro, pone a la vista la forma en que se encuentran distribuido el conjunto de viviendas existente. Al respecto, países del primer mundo desarrollado como Alemania, han emprendido políticas públicas radicales en relación a las viviendas ociosas.

La reforma previsional

Todos los planteos en relación a la necesidad de revisar el sistema previsional argentino, apuntan en general al colapso del sistema de reparto, y a la incorporación de al menos cuatro millones de beneficiarios por moratoria, los cuales no contaban con los 30 años de aporte que exige la ley.

La baja de la natalidad sin embargo, pone por delante tanto una oportunidad como una discusión que promete ser álgida.

Los sociólogos llaman “bono demográfico” al periodo de tiempo en que la cantidad de personas en edad laboral (entre 15 y 65 años), es mayor que la cantidad de personas consideradas “dependientes” (menores de 14 años y mayores de 65 años).

La discusión que viene es más que obvia: tarde o temprano se planteará la suba de la edad jubilatoria como parte de la reforma previsional pendiente.

Visto con ese prisma, la caída de la natalidad pone por delante una oportunidad: durante ese periodo de tiempo que se estima entre 20 y 30 años, y que en Argentina podría durar hasta 2045, existe una mayor proporción de la población en condiciones de incrementar la producción, la productividad y el crecimiento económico, creando condiciones más propicias para el ahorro y la inversión.

La orientación de las políticas destinadas al fomento del desarrollo productivo durante este periodo, se convierten en esenciales para capitalizar el bono demográfico que tiende a desaparecer a medida que la baja natalidad genera el envejecimiento progresivo de la población.

Allí surge quizá el aspecto más delicado en el abordaje de las consecuencias económicas de la baja de la natalidad.

El índice de envejecimiento es un indicador que compara la cantidad de personas mayores de 65 años por cada 100 personas de 14 años o menos. En base a datos de Indec y Renaper, resulta que en 1991 existían 29 personas mayores de 65 años por cada 100 personas menores de 14 años, que esa relación se elevó hasta 35 en 2001, hasta 53 en 2022, y se estima en 60,55 en el año 2025.

Un documento publicado en diciembre pasado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, confirma la proyección. “De mantenerse la fecundidad en los niveles estimados para 2024, es de esperar que en la década del 2030 se empiece a producir una caída del nivel de la población”, advierte el escrito y agrega que “actualmente, el 12% de la población tiene 65 años o más, indicador que pasaría a ser del 22% en el año 2050, y del 37% en el 2075”.

Si la tendencia al envejecimiento poblacional se suma a las dificultades de financiamiento inter temporal que ya tiene el sistema previsional de reparto, y a la postergación del final de la vida laboral que ya es un hecho para miles y millones de adultos mayores, la discusión que viene es más que obvia: tarde o temprano se planteará la suba de la edad jubilatoria como parte de la reforma previsional pendiente.

Casualmente, es uno de los ítems que forma parte del recetario histórico del Fondo Monetario Internacional para todos los países a los que asiste financieramente.

Comentarios