Quino por Sasturain: un humor de su tiempo y de todos los tiempos

El escritor y actual director de la Biblioteca Nacional analiza el derrotero de aquel joven aspirante a ilustrador llegado a Buenos Aires desde su Mendoza natal a fines de los 50 hasta convertirse en uno de los intérpretes más lúcidos de la condición humana.

Por Juan Sasturain, escritor, periodista y director de la Biblioteca Nacional

En los años cincuenta cuando empezó, Joaquín Lavado, Quino, el mendocino principiante, hacía un humor mudo que interrumpía cada semana, con varios minutos de silencio, las páginas saturadas de ruido verbal y gráfico del glorioso Rico Tipo. Quino fue –como había sido Oski desde lo suyo– la posibilidad de otra cosa al margen del costumbrismo torrencial de humor porteño de Divito & Cía. Lo notable es que lo hiciera ahí y lo singular, en ese Quino primero, es que trabajara con humor callado y –además– con sujeto tácito. Es decir: sin personaje fijo o rubro o tipo de humor en qué descansar.

Porque por entonces eran frecuentes las historietas unitarias de humor silente: Lino Palacio solía callarse con Don Fulgencio, Ferro siempre lo hacía con Cara de Ángel, Medrano nunca dibujó un globo en los Grafodramas de La Nación y eran varias las triviales tiras mudas sin marca de origen que poblaban la contratapa de La Razón, ese mercado persa.

Pero hay –se sabe– diferentes maneras de callar. La mayoría con el silencio dice poco o boludeces; los genios –Steinberg, Herriman, Sterret, a veces Mordillo– casi demasiado: no falta nada, sobra sentido. Es lo que va de cualquier mimo a Buster Keaton. Lo de Quino fue siempre silencio elocuente; el gag único o la secuencia mínima con otra vueltita de tuerca, ese plus –de relato entrevisto, de apunte psicológico o social– que hizo que un calificado de la generación siguiente, Fontanarrosa, lo recortara contra su tiempo y el resto: “Quino aportó la inteligencia”. Eso es. Y puso un techo nuevo. Pero no se enyesó. Aunque Quino entró en los años sesenta ya bien armado y afamado, con un oficio hecho, otra vez –como una década atrás, al empezar– no hizo lo que había hecho o lo que solía él mismo hasta entonces sino otra cosa: de repente, imprevista, casi casualmente como se sabe que pasó, llegó Mafalda.

Así, Lavado saltó la valla de la mano de la nena petisa y cabezona concebida para otro destino, y en un solo gesto rompió su rutina y la de los medios. Asumió riesgos, como se dice ahora. Sobre el papel, cambió todo menos la línea reconocida y la obsesiva claridad: tomó por primera vez la palabra, asumió la secuencia –tira de varios cuadritos, autoconclusiva– y creó un personaje (y después pobló sus alrededores con otros). Nada de eso había (hecho) hasta entonces.

Con todo el background y la historia universal del subgénero “grupo de pibes” a sus espaldas –menos mochila que camino hecho: la melena de Nancy (nuestra Periquita), la brillantez de María Luz, la barrita de los Peanuts, la ternura de Little Lulu–, Quino supo contar, como siempre, otra cosa.

Además, se mudó de lugar en el kiosco, porque Mafalda zafó de las pilas de tiras en lo que era por entonces el patio trasero de los diarios, y también del confinamiento en las revistas “de chistes”. Quino ocupó con Mafalda un espacio original en un tipo de medio nuevo: Primera Plana, el semanario moderno de información y análisis político. Allí, como después en El Mundo y más tarde en Siete Días y durante una década larga, la nena y sus amigos establecieron una complicidad inédita con lectores avisados, cómplices en un juego con código propio: la historieta con chicos que no es para chicos porque habla (también) de otra cosa. Esos diez tomos que reúnen las tiras completas de Mafalda –porque con Quino el chiste entra en la librería: se guarda y se relee– son, además de una dilatada muestra de humor de rarísima perfección, una obra maestra muy fechada, una enciclopedia de su tiempo: el pensamiento vivo, temores, ilusiones, conflictos y opiniones de la clase media urbana en vísperas de la tragedia argentina que la diezmaría primero y la desclasaría después. Es como si durante una década hubiese pedido la palabra, con Mafalda, y el elocuente Quino dijera entre 1964 y 1973 todo lo que tenía que decir. Y después se volvió a callar. Acaso porque sobraban o faltaban las palabras para nombrar o comentar lo que se venía. Es decir: “el Quino de Mafalda”, el de los sesenta, el que se decanta y recorta del contenido y los valores de la tira, asumido como portavoz de la clase media informada y progresista del momento previo a la efusión de la sangre política –del mismo o parecido modo que los coetáneos Tato o Les Luthiers, cada uno a su manera– no es para nada “todo Quino” ni necesariamente el más rico.

En perspectiva, tanto el joven y calladísimo Joaquín Lavado como el autor de la Mafalda universal o el viejo Quino escéptico del último tramo han sabido ser siempre el mismo y, cada vez, otro. Y no ha sido una estrategia para sobrevivir sino simple coherencia. Algo que no se dibuja, pero que se nota al dibujar».

Juan Sasturain.

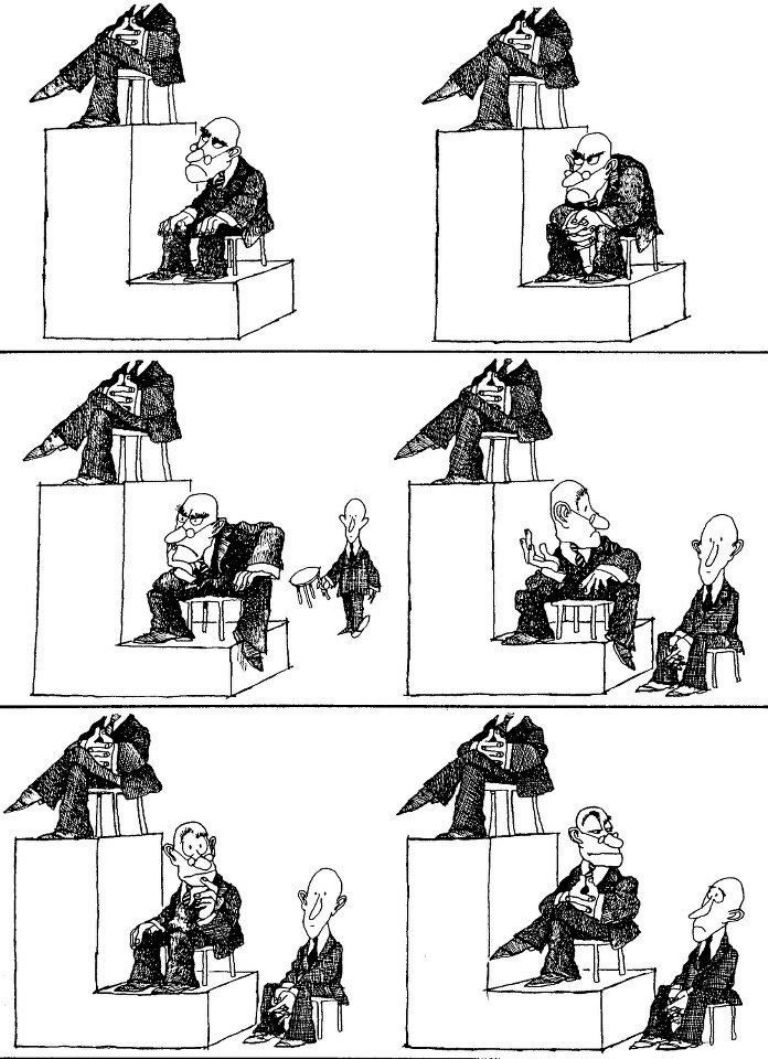

Incluso con todos los logros de su obra maestra absoluta, Mafalda puede ser leída también como un paréntesis entre preocupaciones mayores, una incursión en la historia, la crítica de costumbres y el comentario lateral de la actualidad que nunca resultó del todo cómodo para el mendocino universal. Siempre hubo –más allá de las certezas de la nena que empezó con las preguntas y terminó con casi todas las respuestas– un núcleo irreductible de inquietud e incertidumbre que Quino llevó / lleva consigo hasta que deja de dibujar. Y ahí fue cuando, por tercera vez en su trayectoria, Lavado le sacó punta al lápiz, cambió el plumín y empezó de nuevo. Necesitaba sacarse impurezas y basuritas de coyuntura, hábitos y estereotipias de un dibujo siempre limpio pero ya almidonado de tanto repetir caras y gestos queridos pero demasiado transitados. Suspiró hondo y, un poco más golpeado y serio o simplemente amargado ante ese mundo que no quiso que su nena compartiera, volvió a poner el énfasis ahí, en la pelea contra las fórmulas y las facilidades de la mano. A dibujar más y mejor sus ideas, destilar un humor conceptual, sutil y elaborado.

Y lo hizo a su manera, con limpieza y la seguridad de los que se atreven a trabajar sin red. En las páginas impecables que regularmente entregó semanalmente desde entonces, Quino logró combinar el máximo de universalidad temática –su domicilio de lectura es poco menos que el mundo– con un tratamiento gráfico personalizado, si cabe el moderno, espantoso barbarismo: Quino ilustró ideas pero lo hizo dibujando con pormenores, personas en contexto, gente en su sitio, según su expresión.

Ese Quino de las últimas tres décadas de madurez –realista o alegórico– supo dar cuenta minuciosa del cuerpo y de los objetos. Ya sea en secuencias de varios cuadros o en cuidadas escenas integrales en las que “sube la cámara” a lo Health Robinson, en el último Quino hay volúmenes y perfiles, una voluntad de torcer, arrugar y sutilizar la línea alguna vez planchada, para obligar a mirar lo que se ve, las personas y las cosas cada vez más presentes. En perspectiva, tanto el joven y calladísimo Joaquín Lavado como el autor de la Mafalda universal o el viejo Quino escéptico del último tramo han sabido ser siempre el mismo y, cada vez, otro. Y no ha sido una estrategia para sobrevivir sino simple coherencia. Algo que no se dibuja, pero que se nota al dibujar.

Comentarios